जगदीश्वर चतुर्वेदी, कोलकाता:

सवाल उठता है आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ (13 फरवरी 1911- 20 नवंबर 1984) ने सारी जिन्दगी सत्ता के जुल्मो-सितम के सामने समर्पण नहीं किया। लेकिन उर्दू-हिन्दी के अनेक बड़े कवियों और लेखकों ने समर्पण कर दिया। वह कौन सी चीज है जो फ़ैज़ को महान बनाती है ? क्या कविता कवि को महान बनाती है ? क्या पुरस्कार महान बनाते हैं ? क्या सरकारी ओहदे महान बनाते हैं ? क्या कवि को राजनेताओं और पेजथ्री संस्कृति का संसर्ग महान बनाता है ? क्या लेखक को मीडिया महान बनाता है ? इनमें से कोई भी चीज कवि या लेखक को महान नहीं बनाती। कवि के व्यापक सामाजिक सरोकार, उन्हें पाने के लिए उसकी कुर्बानियां और सही नजरिया उसे महान बनाता है। कवि महान है या साधारण है यह इस बात से तय होगा कि उसकी कविता और जीवन का कितना बड़ा लक्ष्य है ?क्या बड़े सामाजिक लक्ष्य को पाने के लिए व्यापक दृष्टि भी है ? उस लक्ष्य को पाने के लिए वह किस हद तक कुर्बानी देना चाहता है?

दुख की बात यह है कि हिन्दी-उर्दू में कवि तो हैं लेकिन कुर्बानी देने वाले कवि कम हैं। कवि तो हैं ,दुख उठाने वाले कवि भी हैं लेकिन अविचलित भाव से सही नजरिए से लिखने और जो लिखा है उसके लिए अनवरत जमीनी संघर्ष करने वाले कवियों का हमारे पास अभाव है। फ़ैज़ इस अर्थ में विरल कवि हैं कि उन्होंने अविचल भाव से बगैर किसी वैचारिक और कलात्मक विचलन के सर्वहारा के नजरिया का कविता और जीवन में अक्षरशःपालन किया पाकिस्तान की सत्ता में कोई आए या जाए फ़ैज़ ने अपना नजरिया और संघर्ष का रास्ता नहीं बदला। हिन्दी-उर्दू में विचलित कवियों की लंबी फेहरिश्त है, जिनका नजरिया नेता,नीति और आंदोलन के साथ बदलता रहा है। बिकना और जी-हुजूरी फ़ैज़ की जिन्दगी में नहीं है। भारत-विभाजन,भारत-पाक युद्ध जैसी बड़ी घटनाएं भी उन्हें सही विचारधारात्मक रास्ते से नहीं भटका सकीं। वे कभी राष्ट्रवाद के जुनून में नहीं फंसे। जबकि हिन्दी-उर्दू के अनेक बड़े कवियों में यह विचलन सहज ही भारत -विभाजन,भारत-चीन युद्ध,भारत-पाक युद्ध के समय देखा गया है। इसलिए फ़ैज़ ने लिखा-

‘‘नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही

नहीं विसाल मयस्सर तो आरज़ू ही सही

न तन मे खून फराहम न अश्क आंखों में

नमाज़े-शौक़ तो वाज़िब है, बे-वज़ू ही सही

यही बहुत है के सालिम है दिल का पैराहन

ये चाक-चाक गरेबान बेरफू ही सही

किसी तरह तो जमे बज़्म, मैकदेवालों

नहीं जो बादा-ओ-सागर तो हा-ओ-हू ही सही

गर इन्तज़ार कठिन है तो जब तलक ऐ दिल

किसी के वाद-ए-फर्दा से गुफ्तगू ही सही

दयारे-गैर में महरम अगर नहीं कोई

तो फ़ैज़ ज़िक्रे-वतन अपने रू-ब-रू ही सही।’’

कवि तो बहुत हुए हैं। फ़ैज़ से भी बड़े कवि हुए हैं। ऐसे भी कवि हुए हैं जो उनसे बेहतर कविता लिखते थे। ऐसे भी कवि हुए हैं जिनके पास सम्मान-प्रतिष्ठा आदि किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन यह सच है कि बीसवीं सदी में फ़ैज़ जैसा कवि भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हुआ। मजदूरों-किसानों के हकों के लिए जमीनी जंग लड़ने वाला ऐसा महान कवि नहीं हुआ।

फ़ैज़ की कविता में जिन्दगी का यथार्थ ही व्यक्त नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने अपने कर्म और कुर्बानी से पहले अविभाजित भारत और बाद में पाकिस्तान में एक आदर्श मिसाल कायम की है। सर्वहारा के लिए सोचना,उसके लिए जीना और उसके लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना यही सबसे बड़ी विशेषता थी जिसके कारण फ़ैज़ सिर्फ फ़ैज़ थे। मजदूरों की जीवनदशा पर उनसे बेहतर पंक्तियां और कोई लिख ही नहीं पाया । उन्होंने लिखा-

‘‘जब कभी बिकता है बाज़ार में मज़दूर का गोश्त

शाहराहों पे ग़रीबों का लहू बहता है

आग सी सीने में रह रह के उबलती है न पूछ

अपने दिल पर मुझे क़ाबू ही नहीं रहता है’’

मजदूरों के अधिकारों का हनन,उनका उत्पीड़न और उन पर बढ़ रहे जुल्म ही थे जिनके कारण उनकी कविता महान कविता में तब्दील हो गयी। मजदूर की पीड़ा उन्हें बार-बार आंदोलित करती थी,बेचैन करती। मजदूरों के हकों का इतना बड़ा कवि भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरा नहीं हुआ। फ़ैज़ ने लिखा-

‘‘गुलों में रंग भरे आज नौबहार चले

चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले

कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो

कहीं तो बहर-ए-खुदा आज ज़िक्र-ए-यार चले

कभी तो सुबह तेरे कुंज-ए-लब से हो आग़ाज़

कभी तो शब सर-ए-काकुल से मुशकबार चले

बडा़ है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही

तुम्हारे नाम पे आएंगे गमगुसार चले

जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शब-ए-हिजरां

हमारे अशक तेरी आकबत संवार चले

मकाम 'फैज़' कोई राह में जँचा ही नहीं

जो कुए यार से निकले तो सुए दार चले।’’

फ़ैज़ की कविता में जाति, धर्म, साम्प्रदायिकता, राष्ट्र, राष्ट्रवाद आदि का अतिक्रमण दिखाई देता है । उन्होंने सचेत रूप में समूची मानवता और मानव जाति के सबसे ज्यादा वंचित वर्गों पर हो रहे जुल्मों के प्रतिवाद में अपना सारा जीवन लगा दिया। फ़ैज़ ने लिखा -

‘‘चंद रोज़ और मेरी जान फ़क़त चंद ही रोज़

ज़ुल्म की छाँव में दम लेने पर मजबूर हैं हम

इक ज़रा और सितम सह लें तड़प लें रो लें

अपने अज़दाद की मीरास है माज़ूर हैं हम

जिस्म पर क़ैद है जज़्बात पे ज़ंजीरे है

फ़िक्र महबूस है गुफ़्तार पे ताज़ीरें हैं

और अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिये जाते हैं

ज़िन्दगी क्या किसी मुफ़लिस की क़बा है

जिस में हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं

लेकिन अब ज़ुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं

इक ज़रा सब्र कि फ़रियाद के थोड़े हैं

अर्सा-ए-दहर की झुलसी हुई वीरानी में

हम को रहना है पर यूं ही तो नहीं रहना है

अजनबी हाथों का बेनाम गरांबार सितम

आज सहना है हमेशा तो नहीं सहना है

ये तेरी हुस्न से लिपटी हुई आलाम की गर्द

अपनी दो रोज़ा जवानी की शिकस्तों का शुमार

चाँदनी रातों का बेकार दहकता हुआ दर्द

दिल की बेसूद तड़प जिस्म की मायूस पुकार

चंद रोज़ और मेरी जान फ़क़त चंद ही रोज़।’’

फ़ैज़ मात्र उर्दू कवि नहीं थे। बल्कि मजदूरवर्ग के भारतीय उपमहाद्वीप के महाकवि थे। वे सारी जिंदगी सर्वहारावर्ग के बने रहे। वे अविभाजित भारत और बाद में पाकिस्तान सर्वहारा की जंग के महायोद्धा बने रहे। फ़ैज़ उन बड़े कवियों में हैं जिनकी चेतना ने राष्ट्र और राष्ट्रवाद का सही अर्थों में अतिक्रमण किया था और समूचे भारतीय उपमहाद्वीप के मजदूरों-किसानों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कविता लिखने से लेकर जमीनी स्तर तक की वास्तव लड़ाईयों का नेतृत्व किया था। सर्वहारा उनकी पहली मुहब्बत थी और वे सारी जिंदगी इस फिदा रहे। उन्होंने लिखा-

‘‘मैं ने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात

तेरा ग़म है तो ग़म-ए-दहर का झगड़ा क्या है

तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात

तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रक्खा क्या है

तू जो मिल जाये तो तक़दीर निगूं हो जाये

यूं न था मैंने फ़क़त चाहा था यूं हो जाये

और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा

मुझ से पहली-सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग

अनगिनत सदियों के तारीक बहीमाना तलिस्म

रेशम-ओ-अतलस-ओ-किमखाब में बुनवाये हुए

जा-ब-जा बिकते हुए कूचा-ओ-बाज़ार में जिस्म

ख़ाक में लिथड़े हुए ख़ून में नहलाये हुए

जिस्म निकले हुए अमराज़ के तन्नूरों से

पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से

लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजे

अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मग़र क्या कीजे

और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा

मुझ से पहली-सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग।’’

महाकवि फ़ैज़ का सियालकोट (पंजाब,पाकिस्तान) में 13 फरवरी 1911 को जन्म हुआ था। फ़ैज़ ने उर्दू कविता को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। फ़ैज़ की खूबी थी कि वे एक ही साथ इस्लाम और मार्क्सवाद के धुरंधर विद्वान थे। उनके घर वालों ने बचपन में उनको कुरान की शिक्षा दी। उर्दू-फारसी-अरबी की प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने अंग्रेजी और अरबी में एम.ए. किया था लेकिन वे कविताएं उर्दू में करते थे। फ़ैज़ ने 1942 से 1947 तक सेना में काम किया।बाद में लियाकत अली खाँ की सरकार के तख्ता पलट करने की साजिश के जुर्म में उन्हें 1951-1955 तक जेल में बंद रखा। उनका पहला काव्य संकलन ‘नक़्शे-फ़रियादी’ था। इसमें 1928-29 से लेकर1934-35 तक की कविताएं शामिल हैं। इस संकलन की कविताओं की पृष्ठभूमि थोड़ा अलग रही है। इस पर फ़ैज़ ने लिखा है- ‘‘ सन् 1920से 1930 तक का जमाना हमारे यहाँ मआ’शी ( आर्थिक) और समाजी तौर से कुछ अजब तरह की बे-फ्रिक्री,आसूदगी और वलवल; अंग्रेजी का जमाना था, जिसमें अहम कौमी और सियासी तहरीकों के साथ-साथ नस्र-ओ-नज़्म में बेशतर संजीदःफ़िक्र -ओ -मुसाहिदे (चिन्तन और अध्ययन) के बजाय कुछ रंगरेलियाँ मनाने का सा अंदाज़ था। शे’र में अव्वलन हसरत मोहानी और उनके बाद जोश,ह़फीज़ जालंधरी और अख्तर शीरानी की रियासत कायम थी।अफसाने में वलदरम और तनक़ीद में हुस्न-बराए-हुस्न और अदब-बराए-अदब का चर्चा था।’’इस संकलन में प्रेम की कविताएं भी शामिल हैं। इस संकलन की उनकी अनेक कविताएं हैं जो मुझे बेहद अच्छी लगती हैं। जो सबसे अच्छी लगती है वह है ‘‘मिरी जाँ अब भी अपना हुस्न वापस फेर दे मुझको।’’ उसका एक अंश पढ़ें-

‘‘मिरी जाँ अब भी अपनाहुस्न वापस फेर दे मुझको

अभी तक दिल में तेरे इश्क की कंदील रेशन है

तिरे जल्बों से बज़्मे-ज़िंदगी जन्नत-व-दामन है।

मिरी रूह अब भी तनहाई में तुझको याद करती है

हर इक तारे-नफ़स में आरजू बेदार है अब भी

हर इक बे-रंग साअ’त मुंतज़िर है तेरी आमद की

निगाहें बिछ रही हैं रास्ता ज़रकार है अब भी

मगर जाने हज़ी सदमे सहेगी आखिरश कब तक?

तिरी बे -मेह्रियों पे जान देगी आखिरश कब तक ?’’

भारत-विभाजन के बाद फ़ैज़ की काव्यात्मक अनुभूतियों ने नई ऊँचाईयों का स्पर्श किया और बदले माहौल पर लिखा-

‘‘ये दाग़ दाग़ उजाला, ये शबगज़ीदा सहर

वो इन्तज़ार था जिस का, ये वो सहर तो नहीं

ये वो सहर तो नहीं जिस की आरज़ू लेकर

चले थे यार कि मिल जायेगी कहीं न कहीं

फ़लक के दश्त में तरों की आख़री मंज़िल

कहीं तो होगा शब-ए-सुस्त मौज् का साहिल

कहीं तो जा के रुकेगा सफ़िना-ए-ग़म-ए-दिल

जवाँ लहू की पुर-असरार शाहराहों से

चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े

दयार-ए-हुस्न की बे-सब्र ख़्वाब-गाहों से

पुकरती रहीं बाहें, बदन बुलाते रहे

बहुत अज़ीज़ थी लेकिन रुख़-ए-सहर की लगन

बहुत क़रीं था हसीनान-ए-नूर का दामन

सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन

सुना है हो भी चुका है फ़िरक़-ए-ज़ुल्मत-ए-नूर

सुना है हो भी चुका है विसाल-ए-मंज़िल-ओ-गाम

बदल चुका है बहुत अहल-ए-दर्द का दस्तूर

निशात-ए-वस्ल हलाल-ओ-अज़ाब-ए-हिज्र-ए-हराम

जिगर की आग, नज़र की उमंग, दिल की जलन

किसी पे चारा-ए-हिज्राँ का कुछ असर ही नहीं

कहाँ से आई निगार-ए-सबा, किधर को गई

अभी चिराग़-ए-सर-ए-रह को कुछ ख़बर ही नहीं

अभी गरानि-ए-शब में कमी नहीं आई

नजात-ए-दीद-ओ-दिल की घड़ी नहीं आई

चले चलो कि वो मंज़िल अभी नहीं आई।’’

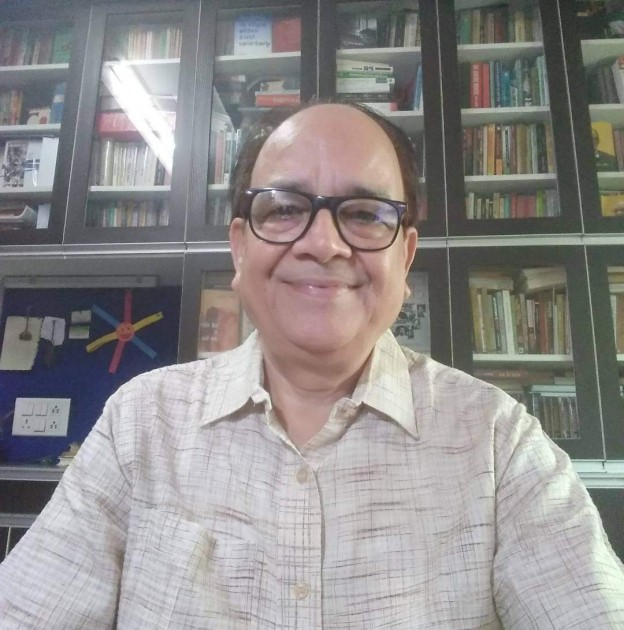

( मूलत: मथुरा के रहने वाले जगदीश्वर चतुर्वेदी हिंदी के लेखक और आलोचक हैं। मीडिया विश्लेषक के नाते भी उनकी पहचान है। कई किताबें प्रकाशित। कोलकाता विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। संप्रति स्वतंत्र लेखन।)

नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का भी सम्मान करते हैं।