विद्याभूषण, रांची:

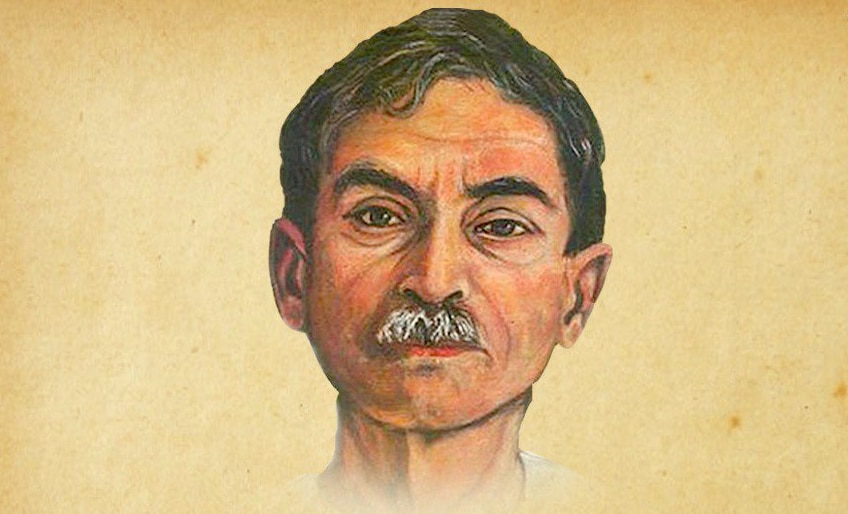

एक अर्सा हुआ जब इस शहर में साहित्य का एक बहुरूपिया रहता था जो तरह-तरह के शिल्प-अनुशासन की बहुतेरी चीजें अनथक लिखा करता था। उस विलक्षण व्यक्ति के बारे में मेरे मित्र काशीनाथ पांडेय ने सितम्बर, 1969 के ‘अभिज्ञान’ मासिक में लिखा था कि-‘भीड़ से अलग किन्तु निरन्तर सक्रिय राधाकृष्ण इतिहास में आ चुका, रह जायेगा-मैं- हम, बहुत - से मिट जायेंगे।’ आज के समय में, उनकी जन्मशती के अंधकारग्रस्त वर्ष में, हम अपनी यादों के अलबम में उनकी जितनी छवियों को देखें-परखें, लेकिन अब इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि उनके निन्दकों-प्रशंसकों ने कब क्या लिखा या कहा था। अन्ततः इस व्यक्ति का सृजन कर्म उसके निजी जीवन के राग-विराग से बड़ा था क्योंकि वही उसे समाज से जोड़ने वाली सार्थक कड़ी बना।

हिन्दी के जाने-माने कई लोगों ने राधाकृष्ण के व्यक्ति और सर्जक के बारे में कितना, कहां और कैसा लिखा, इस पर एक रोचक अध्ययन हो सकता है। लेकिन इस चर्चा के दायरे से बाहर भी कई चीजें रही होंगी जिन्होंने लाल बाबू नाम के संघर्षशील व्यक्ति को लेखक राधाकृष्ण के रूप में रूपान्तरित किया होगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की ओर से नीलाभ के शोध व संपादन में चार बृहत् खंडों में प्रकाशित ‘हिन्दी साहित्य का मौखिक इतिहास’ एक प्रमाण की तरह संदर्भित हो सकता है कि साहित्य का इतिहास सिर्फ पुस्तकों की तालिका से नहीं बनता, उसे अनेक जाने-अनजाने रचनाधर्मी व्यक्तियों की बहुस्तरीय क्रिया- प्रतिक्रिया और सामूहिक अन्तःक्रिया की श्रृंखला आकार देती है।

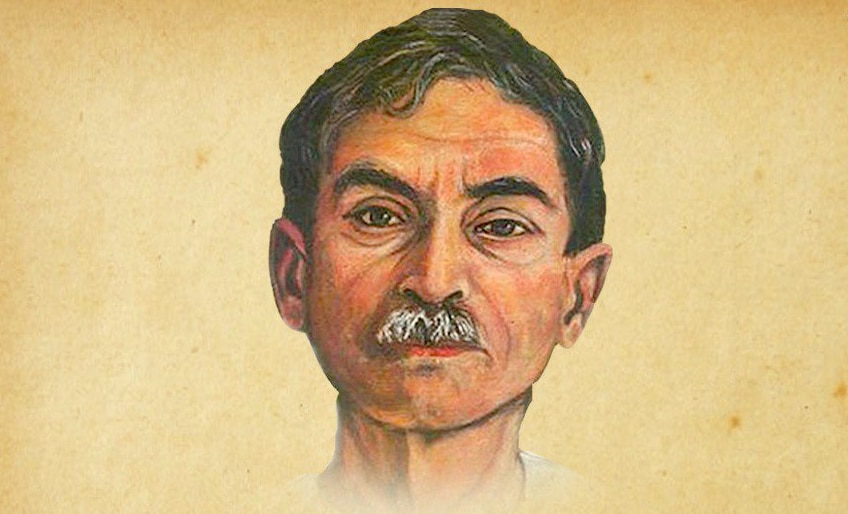

स्मरणीय है कि उनका जन्म 18 सितम्बर, 1910 को और निधन 3 फरवरी, 1979 को हुआ था। देहावसान के 42 साल बाद आज भी शब्द संसार में वे याद किये जाते हैं तो जाहिर है कि उनके बहुवर्णी कृतित्व का व्यापक फलक हमें उनसे जोड़ता है। रामलीला, वरदान का फेर, उजागर की रेलगाड़ी, चन्द्रगुप्त की तलवार, मूल्य, मुड़ कर भी न देखा, और जिन्दगी चलती रही जैसी अनेक स्मारक कहानियों और ‘फुटपाथ’ और ‘रूपान्तर’ जैसे बड़े फलक के उपन्यासों ने उन्हें हिन्दी कथा लेखन के पुरखों में जगह दी है। प्रेमचंद की परवर्ती पीढ़ी की कथायात्रा में विविध विधाओं-प्रकारों की दर्जनों कृतियों की मजबूत टेक भी उन्हें मूल्यवान बनाती है। कथा और व्यंग्य लेखन को अटूट जारी रखते हुए राधाकृष्ण ने अपने समय और समाज की अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी बनाये रखी थी। सम्पादन के विभिन्न कार्य-दायित्वों से वे लगातार जुड़ते रहे थे। उनकी कर्मभूमि के विस्तार का पहला संयोग प्रेमचंद की परख से उन्हें मिला था। उन्होंने ही राधाकृष्ण को अपनी पत्रिकाओं-हंस, माधुरी, कहानी-के संपादकीय दायित्व से जोड़ा था तो जाहिर है कि वे उनकी क्षमताओं के कायल थे। प्रेमचंद के निधन के बाद अमृतराय ने भी कहानी के संपादन में उनका सहयोग जारी रखा था। सन् 1940 में रामगढ़ (झारखंड) में आयोजित कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन की स्मारिका का कुछ दायित्व राजेन्द्र प्रसाद ने उनके हवाले किया था। इसके बाद सन् 1948 में बिहार सरकार ने जब साप्ताहिक आदिवासी का प्रकाशन राँची से शुरू किया तो उसके सम्पादन का भार राधाकृष्ण जी को ही सौंपा था। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेसी शिविर में अन्य कई कलमकारों की तरह वे सक्रिय नहीं रहे, चूंकि राजनीतिक सक्रियता की जगह भाषा और साहित्य के मोर्चे पर काम करना उन्हें अधिक सही लगा था। उनके स्वविवेक की एक बानगी तब मिली जब सन् 1978 में जयप्रकाश नारायण के केन्द्र विरोधी जन आन्दोलन के कार्यक्रमों को उनका सक्रिय समर्थन मिला था। वे अपने शहर राँची में छात्र युवा संघर्षवाहिनी के अध्यक्ष रहे।

लेखक और व्यक्ति के रूप में राधाकृष्ण को जानने के लिए उन पर लिखे गये संस्मरणों से मदद मिलती है। इस सिलसिले में उनके दो आलेखों को आत्मकथ्य की तरह पढ़ा जा सकता है। पटना से प्रकाशित अपने समय की सुप्रतिष्ठ पत्रिका ‘दृष्टिकोण’ के मई, 1952 अंक में उन्होंने अपने जीवन के शुरूआती दौर का ब्योरा दिया था। इसी तरह, जिस कहानी संग्रह ‘गेंद और गोल’ पर उन्हें सन् 1978 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् का सम्मान मिला और उनके अस्वस्थ रहने के कारण सम्मान-राशि देने तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर राँची आये थे, उस पुस्तक की भूमिका ‘इतना ही कहना है’ को भी प्रासंगिक दस्तावेज का दर्जा मिल सकता है। कबीर की बोली-बानी में ‘आखिन देखी’ की बड़ी महिमा बतायी गयी है। मैं भी अनुभवों के साक्ष्य की अनदेखी नही करता। उन दिनों कचहरी रोड पर पुस्तक भवन-अभिज्ञान प्रकाशन परिसर घर-बाहर के साहित्यकर्मियों के आने-जाने से हमेशा गुलजार रहा करता था। सन् 1965 से 1969 के बीच वहां मेरी लगभग रोजाना आवाजाही हुआ करती थी। अन्तिम चार वर्षों के दरम्यान मुझे अभिज्ञान प्रकाशन की ओर से सम्पादन के कई कार्यों से जोड़ा गया था, और बाद में मासिक पत्र ‘अभिज्ञान’ के सम्पादन की जिम्मेवारी भी दी गयी। इस ब्योरे की जरूरत यूं आ पड़ी कि इसी परिसर और माहौल में मैंने वहां लगभग रोज आनेवाले राधाकृष्ण को क्लोजअप में देखने का अवसर पाया।

मेरा मानना है कि अतीत घटनाओं का संदर्भ कोश भर नहीं होता, वह अक्सर स्ट्रक्चरल वर्कशॉप ही साबित होता है। इसीलिए तमाम दोस्तियां और दुश्मनियां एक वक्त के बाद अपनी मिठास और जहर दोनों से खाली हो जाती हैं। बच जाते हैं कुछ सार्थक अनुभव और कुछ कीमती यादें। इसी तरह एक सच यह भी है कि कलमकार या शिल्पकार अपने परिवेश के सिस्टम से जितनी खरोंचें पाता है, उसका कुछ न कुछ अंश अपने आगे-पीछे चलने वालों को भी जाने-अनजाने बांट देता है। संस्मरण लेखन के लिए ऐसे प्रसंग रोचक और कच्ची सामग्री से भरपूर मान लिये जाते हैं, जबकि इतिहास लेखन के लिए वे रासायनिक खाद से भरपूर उर्वर पृष्ठभूमि साबित होते हैं। मैं राधाकृष्ण के आर्थिक संघर्ष, उत्कट रचनाशीलता और जिजीविषा का कायल हूँ। जीवन सागर में समुद्र मंथन से जो और जितना अमृत तत्व उन्हंे मिला, उसे अपने साहित्य समाज को दिया और जो कुछ विषद निकला, उसका अधिकांश खुद आत्मसात किया। उल्लेख्य है कि उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता था। कच्ची उम्र में पिता की छतरी से वंचित हुए तो मिड्लि स्कूल की शिक्षा भी दुर्लभ हो गयी । तो भी अपनी लगन-मिहनत के बूते उन्होंने अंग्रेजी के जरिए ही देश-दुनिया का साहित्य पढ़ा-गुना और आगे चल कर भाषान्तर का कार्य भी साधा। शुरू के दिनों में रोटी-रोजगार की खातिर बस कंडक्टरी, कचहरी में मुंशीगीरी, चलंत फोटोग्राफी जैसे कई छोटे-मोटे कामों में खुद को खपाने की कोशिश की। आजीविका के इन विफल विकल्पों के बाद आखिर कलमजीवी के बतौर वे लंबे समय तक यायावरी करते रहे। लोहरदगा, काशी-बनारस, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई, पटना जाते रहे और राँची लौटते रहे।

राँची में उनको जितना मान-सम्मान मिला, उतना अपने शहर में कम लेखकों को नसीब होता है। सन् 1954 में उनका नागरिक अभिनन्दन दर्जन भर सस्थाओं की साझेदारी में यहां हुआ था। उस आयोजन में जितने नामचीन लेखक यहां जुटे थे, उस कारण वह बेशक एक यादगार अवसर बन गया था। इसी तरह सन् 1972 में जमशेदपुर में उनकी पष्ठीपूर्ति पर एक भव्य समारोह हुआ था। इससे पहले थोड़े समय के लिए वे आकाशवाणी के पटना और राँची केन्द्रों में प्रोड्यूसर के पद पर काम कर चुके थे। फिर बिहार सरकार की साप्ताहिक पत्रिका ‘आदिवासी’ के सम्पादक पद पर कार्यरत रहे। यही वह दौर था जब अपने जीवन में पहली बार वे आर्थिक तौर पर तनिक स्थिर हो पाये। पिछले दिनों राजधानी राँची में पुस्तक मेले का शोर था। कई प्रकाशन गृह अपने जनसंपर्क की कामयाबी पर खुश थे कि स्थानीय अखबारों में सिर्फ उनके प्रतिष्ठान से छपी किताबों की इश्तहारी चर्चा हो रही थी जबकि यह उनके जन सम्पर्क कौशल का नतीजा था। दूसरी तरफ बाकी लोगों की बेजा अनदेखी भी हो रही थी। वैसे यह अनदेखी कई दूसरे मुद्दों की भी कम नहीं हुई। पुस्तक मेला परिसर में एक मुक्ताकाश मंच नागार्जुन के नाम से जुड़ा था। मिथिलांचल से आये मेला आयोजक शायद नागार्जुन के महत्व से अधिक परिचित रहे होंगे। नतीजतन कोई चाह कर भी वहां राधाकृष्ण के नाम से जुड़ा तोरण द्वार तक नहीं खोज सकता था जबकि यह वर्ष उनका जन्मशती वर्ष भी था।

एक लेख में मैंने राधाकृष्णजी को एक बंद राजमहल के रूप में याद किया है चूँकि राँची में उस समय की युवा पीढ़ी से उनका अपेक्षित तालमेल नहीं बन सका था। फरवरी 1969 की ‘सारिका’ में शिवचन्द्र शर्मा ने अपने बहुचर्चित लेख ‘सही खोपड़ी की तलाश’ में एक मौन समूह के बतौर उसकी ब्योरेवार चर्चा की थी। लेकिन अगर-मगर मार्का इन छोटी बातों को महत्व न दें और राधाकृष्ण को समग्रता में देखें तो बेशक वे अपनी पीढ़ी के समर्थ कथाकार थे। उनके साहित्य लेखन के विकास क्रम का कोई ग्राफ बनाया जाय तो यह निष्कर्ष सम्मुख होगा कि वे जीवनपर्यन्त किसी एक सीध में नही चले, बल्कि एक अविराम बहती नदी की तरह पड़ाव बदलते हुए निरन्तर गतिशील रहे। सच है कि राधाकृष्ण जीे के निजत्व या कृतित्व दोनों के कई रंग थे और उनके तमाम रंग-रेशों को एक आलेख में समेटना मुमकिन नहीं है।

पिछली सदी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी संसार उपन्यासकार द्वारका प्रसाद, भाषाविद् और रामकथा मर्मज्ञ फादर कामिल बुल्के और आदिवासी जीवन के आदिकथाकार योगेन्द्रनाथ सिनहा जैसे जिन कुछेक लेखकोंं के जरिए झारखंड को जानता-पहचानता था, उनमें राधाकृष्ण अन्यतम रहे थे। सच तो यह भी है कि राधाकृष्ण अपने जीवन काल में ही हिन्दी साहित्य के इतिहास में अपनी जगह कायम कर चुके थे और प्रेमचंद ने उन्हें अपने समय के पांच समर्थ लेखकों में गिना था। यह अवसर हिन्दी रचनाशीलता के केन्द्रीय प्रवाह में उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति को नये सिरे से रेखांकित करने का नहीं है चूंकि उनके बहुमुखी कृतित्व के विषय में मूल्यांकनपरक आलोचना के मुद्रित पन्ने पर्याप्त सुलभ हैं। इसके बावजूद राधाकृष्ण की अनदेखी इसलिए अधिक चुभती है कि हिन्दी मीडिया के कई कोनों में इस साल एक तरफ कई लेखकों की शतवार्षिकी बड़े धूमधाम से मनायी जा रही है जो एक मुनासिब कदम है। लेकिन दूसरी ओर राधाकृष्ण की याद हाशिए में भी जगह नहीं पा सकी। यह दुखद है कि हिन्दी कथा के विरासती विमर्श में इस समर्थ कथाकार के अवदान की नुमाइशी चर्चा भी कही दिख नहीं रही जबकि उन्होंने अपने समय के दबाव और बहाव के सहयात्री की तरह कथा और व्यंग्य की विधाओं में प्रभूत सामग्री दी है और उन सवालों और मसायलों को भी अपनी अन्तर्वस्तु मे शामिल किया है जो समाज-संस्कृति के चिरकालिक यक्षप्रश्न हैं। जैसे ‘रूपान्तर’ उपन्यास में पाप और पुण्य का द्वंद्व मिथकीय आवरण से बाहर आकर आज के समाज-संदर्भ में एक अविस्मरणीय कथा वितान है। ऐतिहासिकता और सामयिकता के ऐसे कथासंगम का जोड़ हिन्दी में सिर्फ भगवती चरण वर्मा की ‘चित्रलेखा’ में ही अंकित हुआ है।

इसी तरह कहानी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो ‘रामलीला’, ‘वरदान का फेर’ और ‘चन्द्रगुप्त की तलवार’ जैसी कहानियों में वर्णित चुनौतियां सर्वकालिक हैं तो ‘उजागर की रेलगाड़ी’ और ‘एक लाख संत्तानबे हजार आठ सौ अट्ठासी’ या ‘इंसान का जन्म’ जैसी कहानियों में दिनांकित इतिहास दर्ज हुआ है। और ‘टिली’, ‘मुड़ कर भी न देखा’, ‘मूल्य’ या ‘कोयले की जिन्दगी’ जैसी कहानियाँ वही लिख सकता है जो इस पठार की आदिवासी माटी में पला-खिला हो। निष्कर्षतः राधाकृष्ण के नाम-खाते यादगार कहानियों की फेहरिस्त खासा लंबी है। इसके बावजूद चिन्ताजनक सूचना यह है कि आज की तारीख में उनकी प्रकाशित कृतियां सिर्फ कुछेक पुस्तकालयों में ही सुलभ रह गयी हैं जबकि पत्र-पत्रिकाओं में बिखरी रचनाओं की संख्या भी बड़ी है। अब ऐसी स्थिति में यह क्या बतलाया जाये कि उनके तीन अधूरे उपन्यास आंशिक तौर पर दैनिकों के परिशिष्टांकों में दफ्न हैं। समग्रता में देखा जाये तो उनके रचना समग्र का प्रकाशन इस समय की मांग है जब पिछली सदी के साहित्य के ऐतिहासिक मूल्यांकन का कार्य कई स्तरों पर चल चुका है।

हिन्दी में साहित्य लेखन का हाल फिलहाल यह है कि मूल्यांकन की कोई कसौटी अगर साबुत बतायी जा सकती है तो वह है दबंगों की गुटपरस्ती। कहीं-कहीं याराना और बिरादराना रिश्ता भी जिन्दा है जरूर, खास तौर पर संगठन की चारदीवारों के बीच या फिर एकेडमिक परिसर की मर्यादा के तहत, पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांकों में और साहित्यिक जमावड़ों-उत्सवधर्मी आयोजनों के अवसर पर कई दीगर नमूने और मिसालें भी इफरात सुलभ हो जाती हैं। क्या आज की तारीख में और ऐसे माहौल में, राधाकृष्ण की जन्मशती को याद करना अर्थहीन हो चुके अतीत से संवाद करना भर है या मृत इतिहास का गौरव गान सरीखा है, या विरासत की धरोहर को आंकने-तौलने की अर्ज भी है। आप भी कुछ सोचें, कुछ करें तो अच्छा लगेगा।

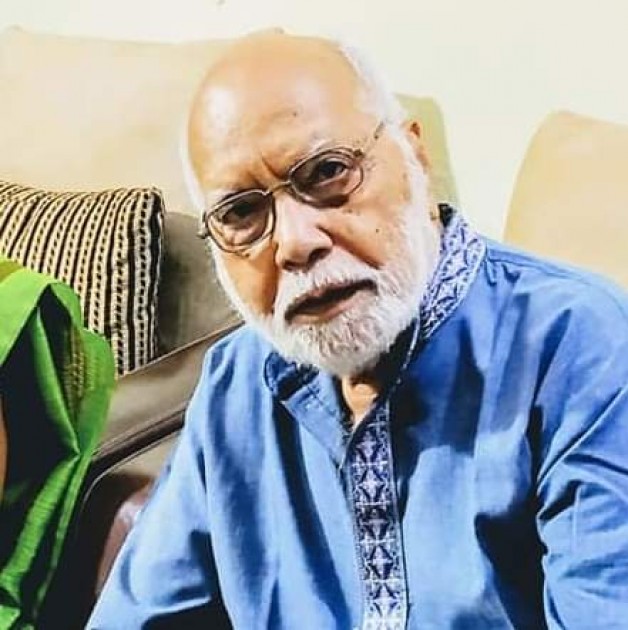

(वरिष्ठ लेखक विद्याभूषण की जन्मभूूूमि बिहार रही तो कर्मभूमि झारखंड। कई किताबें प्रकाशित। जिनमें काव्य संग्रह सिर्फ सोलह सफे, अतिपूर्वा, सीढ़ियों पर धूप, ईंधन चुनते हुए, बीस सुरों की सदी, पठार को सुनो के अलावा कथा संग्रह कोरस, नायाब नर्सरी और सभ्यता-समीक्षा की झारखंड समाज पर पुस्तक आदि शामिल हैं। संप्रति रांची में रहकर स्वतंत्र लेखन)

नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं। द फॉलोअप का सहमत होना जरूरी नहीं। हम असहमति के साहस और सहमति के विवेक का भी सम्मान करते हैं।